謬誤百出

簡繁轉換 - 繁體

《佛教禪定實修體系》與《佛教禪定》第十章之比較

陳德海

前兩天,非常高興收到上師發給大家陳上師的《佛教禪定實修體系》第十章,我急不及待馬上列印出來,讀著,發現這次我很容易順著書裏的引導,明白大乘空性的本質及緣起,以及透過對空性不同側面的觀修方法,來實證智悲圓滿。使我想起不久前才重溫此書的另一中譯本《佛教禪定》,好像沒有這種清晰感覺,好奇之下,馬上找出這本書,看看是否一樣。嚇!不對比尤自可,一對簡直天壤之別!其中文翻譯法理語句失誤之離譜及錯誤數量之多,令人觸目驚心!直令在天者怨歎!使我不由自主打開電腦,用鍵盤敲響伸張正法之章!

佛法奧義非常情翻譯語義了事,甚深般若未經實證或有證德之師以清晰文字梭理校訂,難免流于語義及法理上之失誤。下面我用表格,把此書的第十章,隨便一把就收羅一大堆的錯誤法理語句列出來,其他一些中譯小錯誤還沒有羅列呢,這樣我們與正版作比較,就可以對此類非正版書謬誤端倪可察、一目了然了。

書 |

《佛教禪定》 |

《佛教禪定實修體系》 |

第十章 |

||

同 中 比 對

|

B、小乘和大乘的差別何在? a. "大"和"小"並不代表"內"和"外",即言佛法之"內道"或"外道"。 |

B、大乘與小乘有何區別? a.「大」與「小」並不意謂著佛法「內」或「外」的「內層」或「外層」的差別。 |

| d.小、大兩乘不可以親、疏來區別 | d﹑此二乘的差別不在近和遠。 | |

| (i)彌勒菩薩的《修行道地經》 | (i)在彌勒菩薩的《瑜伽師地論》 | |

| c.第三觀:四空。四空在第九章的表二中已列出,此處所說的第一個觀法相當於表中的我空。第二觀即人空(教令空),第三觀是非法空,第四觀則是法印空。 | c﹑第三種觀法:在第九章的圖表中列出了四空,即自法空、他法空、無法空及法相空。 | |

| 3.從空性生大悲之因果律觀 | 3﹑由空性而生起的大悲事業的禪觀 | |

| a. 第七觀:依空性的禪定,觀修勝義菩提心。 | a﹑第七種觀法:接著對空性的觀修,再來是觀修菩提心的殊勝意義。 | |

| 由於覺悟了法身。我們與一切有情可說系連在同一個身體上。 | 由於我們的證悟,我們可以說是與一切眾生同體, | |

| 法身因而容納一切正邪諸有情;此覺悟生起之大悲,是不受個人思想所左右的。 | 在此同一法身之中,無一眾生可被排除在外,即使惡人也一樣。由此證悟而生起了不取決於個體思維的大悲心。 | |

| b.第八觀:依空性的教示來觀一切法的三輪。 | b﹑第八種觀法:依據空義,觀修一切行止之三輪體空。 | |

| 當佈施時,主、客及所施物,這三“輪”應觀為空。 | 佈施時,三輪中的每一輪:佈施者、受施者、以及所施物,都應視為空性。 | |

| a.第九觀:以呼吸運行菩提心。 | a﹑第九種觀法:依著菩提心行而呼吸。 | |

| b. 第十觀:出息時,不緣想一切法;入息時,不緣想任何蘊聚。 | b﹑第十種觀法:呼氣時,不思一法;吸氣時,不思一蘊。 | |

| 如果行者實證了內息停止,便不應再有“內”和“外”的思維分別。 | 當行者達到內息停止的境地,便不應再思及「入」與「出」,僅僅無散亂地專注於空性的禪修。 | |

| 涅槃就是空性方本體,行者了悟此義便可登涅槃之城。 | 涅槃是空性的體,實證空性的人就證入涅槃。 | |

| 小乘和大乘禪定的關係: (一)“四不生”相當於“觀法無我” |

小乘與大乘禪法的對應: 1﹑「四不生」對應於「諸法無我」 |

|

| (二)“八不”相當於“六大觀”(第四)

…… (三)~(九)同上 |

2﹑「八不觀空」對應於「界差別觀」(4)(校注:界,地水火風四大)

…… (3)~(9)同上 |

|

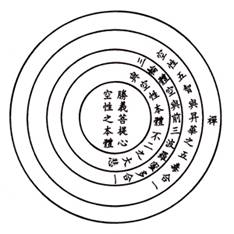

a.第一圈。空性的本體出生勝義菩提心;為何此事發生? |

a﹑第一圈:由空性本體生起勝義菩提心。為什麼它先生起? (下圖) |

|

|

|

|

| 有時行者在修禪定時,受法身之啟示,他會哭泣;這不是起於同情心或痛苦,而是屬於空性的一種菩提心。 | 禪修時有時會因受到法身的激勵,行者痛哭流涕,這不是因為同情,也不是由於痛苦,而是因為由空性而生起的菩提心。 | |

| C.第三圈。日常生活中,要使前三波羅蜜多和空性之三輪圓滿銜接, | c﹑第三圈:圓滿地以三輪體空來行前三波羅蜜多, | |

| 清晨二座: ⑴菩提心的數息觀(本章之第九觀) ⑵非法非蘊之數息(第十) |

清晨修二座: ⑴氣息配合菩提心行的觀修 (9) ⑵依氣息觀修無法、無蘊 (10) |

|

| E.五毒(與五智) | E.關於五毒 | |

缺圖 |

|

|

至此,僅僅數例我們就已經很清晰地看到它們之間的差別了。世間的學問可能會按字義翻譯而大同小異,但佛法微妙深奧嚴謹精密,差之毫釐,謬以千里!豈可盲導乎?

昨天晚上,我這篇文章已基本脫稿,就睡了,剛趟下不久,夢到我與一師兄,在一寺廟內高大的韋陀菩薩像前,跪下,我準備念《韋陀菩薩啟請頌》,剛念了一句就驚醒了,我馬上意識到韋陀菩薩也來護持正法了,我深深感動,深受鼓舞,馬上起來寫郵件告訴給上師,寫完又去睡了,又是在剛睡之際的相中,海龍王菩薩也出現了。如此兩護法齊齊出現,在我經歷還是首次,正如上師在回覆我當晚的信說:

Yes, it is for this article because it is very important. On the one hand it tells people about mistakes made by those people. On the other hand it shows why we are so careful in doing it slowly but correctly.

是的,這是為此文而示現護持, 因為它是很重要的。一方面,它告訴大家那些人犯的錯誤;另一方面,它顯示何以我們如此小心地緩緩但正確地從事。

衷心感謝護持佛法韋陀菩薩及海龍王菩薩之加被!

「眷顧行人為親子,適時鼓勵與補給,

如護陳師未暫離,恩光及我以利眾」。「龍心慈憫比海深,雨露普降潤大千;

寶瓶垂納為菩提,福緣眾生咸蒙恩!」

願正法常住!

佛弟子 陳德海

二〇〇八年五月一日

[Home][Back to list][Chinese versions only][Related works:《佛教禪定實修體系》第十章]